今日は2025年9月23日の日経新聞電子版記事から、インフレと金利の関係に関する記事を取り上げたいと思います。

記事の要約

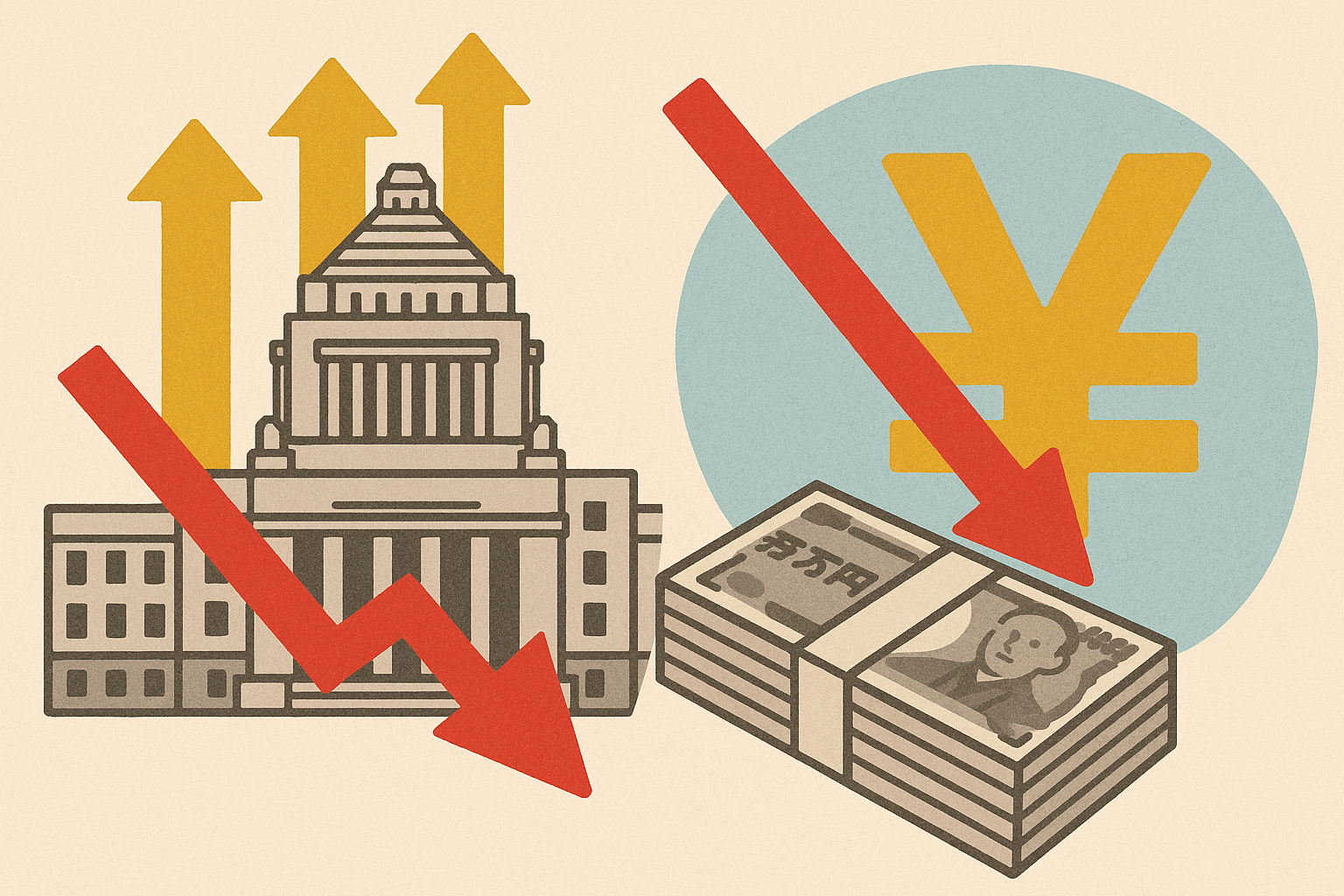

円安が幅広い通貨に対して加速しています。スイスフランに対しては史上最安値を更新し、ユーロやポンド、新興国通貨に対しても円は売られる傾向が続いています。背景には、日本のマイナス実質金利や政治的不透明感、そして「円キャリー取引」の再燃があります。円キャリー取引とは、金利の低い円を売り、金利の高い通貨を買うことで利ざやを得る投資手法です。加えて、海外直接投資やデジタル赤字といった構造的な要因も、円安を長期化させる可能性が指摘されています。

記事に至る経緯

9月に入って以降、円は複数の通貨に対して安値を更新し続けています。特にスイスフランに対しては過去最安値を更新し、ユーロでも最安値圏に迫る状況です。日本の実質金利が-2.2%と主要国の中で突出して低いことに加え、自民党総裁選を控える政治的不透明感が市場に「円売りの安心感」を与えていることも背景にあります。また、日銀の利上げ観測はあるものの、円安圧力を根本的に覆すには至っていません。

見解

今回の円安は、短期的な為替要因だけではなく、構造的な問題が色濃く表れています。円キャリー取引が再び活発化していることは、円が「安全資産」ではなく「調達通貨」としての性格を強めつつあることを意味します。つまり、世界の投資家にとって円はもはや「逃避先」ではなく、「利用される通貨」に変わりつつあるのです。

また、国内の実質金利が深いマイナスにある以上、多少の利上げでは海外との金利差を埋められません。政治の先行き不透明さも円売り圧力を後押ししています。さらに、日本企業による海外投資の拡大や経常収支構造の変化(デジタル赤字など)は、円安を持続させる長期要因となるでしょう。

個人的には、円相場を「一時的な下落」として片付けるのは危険だと感じます。むしろ、円安は日本経済の構造的な課題を映す「鏡」であり、これにどう向き合うかが問われているのではないでしょうか。

まとめ

円安はスイスフランやユーロといった主要通貨のみならず、新興国通貨に対しても進んでおり、その背景には金利差や政治情勢の不透明さ、そして円キャリー取引の活発化があります。日銀の利上げ観測は一定の歯止めとなり得ますが、根本的な解決には至らない可能性が高いです。円が「安全資産」から「調達通貨」へと変化する今、日本の金融政策や経済構造全体を見直す必要性がますます強まっているといえます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4baf45cc.5118c082.4baf45cd.f1a5e4a1/?me_id=1213310&item_id=19045237&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2475%2F9784799322475.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca39fa2.60b320bf.4ca39fa3.4aaecd32/?me_id=1278256&item_id=11666174&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7137%2F2000000237137.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント